El gastrónomo Eduardo Méndez Riestra publica en Trea un monumental «Diccionario de cocina y gastronomía de Asturias»

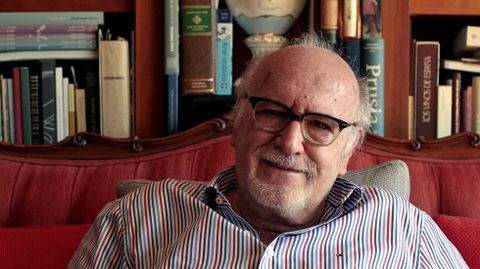

23 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Nadie sabe tanto de gastronomía asturiana como Eduardo Méndez Riestra (Oviedo, 1949), y nadie como él podía escribir el Diccionario de cocina y gastronomía de Asturias que acaba de publicar Trea: más de ochocientas páginas de todo lo que cabe en una mesa asturiana. El vademécum incluye, como no podía ser de otro modo, extensas voces dedicadas a la fabada, a la sidra, a los oricios, al pote, al quesu casín y al pixín alangostao, pero también otras que explican qué es un gastropijo, qué es el vientu les castañes, qué es la puxarra, qué se hace con el ocle y con el cuchu o quién fue Celestino Margolles. En total, 3.500 voces y 15.000 referencias para conformar un vademécum que Méndez Riestra aspira que sea como las drogas duras; algo a lo que se entre buscando alguna cosa concreta pero de la que luego acabe costando trabajo salir.

-¿Cómo escribe una sola persona un diccionario de ochocientas páginas? Parece una tarea titánica, imposible casi.

-Se hace con valor, con osadía (risas). En mi caso, es una idea vieja. Durante cuarenta años de dedicarme a esto, yo fui acumulando muchísimo material, muchísimos recortes. Desde pequeño, siempre tuve fijación por hacer recortes y archivarlos, y eso me hace acumular cantidades brutales de papel; pilas y pilas de papel. Eso, llega un momento que a uno mismo le desborda, y a mí me pasaba que me desbordaba hasta tal punto que, cuando quería buscar algún dato contenido en uno de esos recortes (la fecha de la fundación de tal sitio, pongamos por caso), podía tirarme una mañana entera. Tenía un fondo que no tenía nadie pero no me daba juego. En un momento dado, hace ya cuatro o cinco años, decidí sacar partido a todo ese material y la forma que me resultó más cómoda y pertinente fue un diccionario. Empecé a meter a meter y a lo tonto, en páginas de ordenador, llegué a las mil, aunque eso, afortunadamente, se redujo en papel a unas seiscientas. Como hubiera seguido por ese camino, hubiera tenido que sacar una enciclopedia en tomos.

-Imagino que la redacción del diccionario habrá comportado un proceso de cribado. Habrá recortes de aquellos que fue acumulando que no haya aprovechado porque finalmente no le parecieron relevantes.

-Sí... Por ejemplo, hay muchos restaurantes que no aparecen, pero no es porque no los conozca (que yo, más o menos, directa o indirectamente, en persona o por informantes fiables, los conozco todos), sino simplemente porque no me parece que tengan la entidad suficiente como para merecer una voz. En lo que no son restaurantes sí que he sido menos selectivo. A mí, por ejemplo, el chosco y el sabadiego no me gustan, pero no se me ha pasado por la cabeza no meterlos. No puedo no ponerlos.

-El diccionario resume la gastronomía asturiana entendiéndola en sentido amplio: hay, por ejemplo, voces sobre vajillas.

-Eso puede sorprender, sí. A lo mejor a alguien le choca: ¿Qué pinta una voz hablando de los cuchillos de Taramundi, o de la vajilla de Sargadelos? Yo creo que eso también es gastronomía. Hubo muchos asturianos del pasado que disfrutaron de las vajillas que se hacían en Gijón o de la tornería y la cuchillería que se hacía en el Occidente de Asturias, y eso forma parte de la gastronomía también. Evidentemente, no voy a añadir una vajilla alemana al diccionario, pero, ¿por qué no eso que también es patrimonio de Asturias?

-Un buen diccionario es como una droga dura: se entra en él para buscar alguna cosa concreta y luego cuesta mucho salir de allí, como usted mismo cita en la introducción del libro.

-Eso me pasa a mí constantemente, sí. Yo soy muy de diccionarios, y a veces me dejo llevar y cuando me doy cuenta llevo quince minutos saltando de una voz a otra. Pasa con el Casares, con el María Moliner... Y es lo bueno: que una palabra te vaya llevando a otra que sea un sinónimo o te amplíe la información. En éste, ponemos en negrita, dentro de las definiciones, los términos que remiten a otras voces. La idea es ésa: que el profano aprenda cosas nuevas e interesantes y el que domine la materia tenga un vademécum como el que tienen los médicos, es decir, el libro de consulta al que acudes cuando buscas un dato, y punto.

-¿De dónde le viene el interés por la gastronomía?

-Me viene de una cosa divertida. Yo, cuando estudiaba, trabajé haciendo encuestas en lo que hoy es el CIS, pero entonces era el Instituto de la Opinión Pública. Eso me obligaba a viajar por toda Asturias, y cuando me pillaba la hora de comer, fuera en la ciudad o en una aldea, comía, y eso me hizo aficionarme a la cocina casera de bajo presupuesto. Posteriormente me fui a vivir a Francia y, sobre esta base, me di cuenta de que allí la cocina se veía con otros ojos; con ojos básicamente culturales. A mi regreso a Asturias, empecé a interesarme más en serio por la gastronomía, coincidiendo también con el primer boom gastronómico que hubo en España. Nadie hablaba de comida y de repente, en la Transición, todo el mundo empezó a hacerlo. Se llegó a la conclusión de que no era pecado hablar de comida: que aquello era un tema muy interesante dijera lo que dijera la Iglesia. Por aquellos años me ofrecieron escribir una miniguía de restaurantes de Asturias para una revista de gastronomía que había en Madrid y fue la primera hubo en España. De resultas de eso, me hicieron la oferta de hacer un libro y de ahí salió Comer en Asturias, que fue la primera guía crítica de restaurantes asturianos. Había ya alguna guía publicada, pero no crítica, sino de todo lo que había. La mía fue la primera en la que se hizo un proceso selectivo.

-La Transición no sólo democratizó la política, sino también la gastronomía.

-Sí, sí. Hasta entonces, de cocina sólo escribían algunos señores, generalmente aristócratas, en Abc y sobre sus viajes a restaurantes de superlujo en Lyon, en París y en no sé dónde. Era algo muy desconectado de la realidad cotidiana. La democratización de la comida vino claramente de la mano de la Transición.

-Uno de los pioneros en escribir sobre comida fue Julio Camba, el genial periodista, que tiene su propia voz en su diccionario porque, aunque era gallego, escribió sobre la gastronomía asturiana.

-No era lo que hoy se llamaría un crítico gastronómico, sino un bon vivant que vivía de gorra y escribía de manera más bien humorística, pero Camba fue un precursor clarísimo sí; de los contados que hubo. Estamos hablando de los años veinte. El gran clásico, el gran precursor, es Dionisio Pérez, que escribió una extraordinaria Guía del buen comer español. Ahí sí que ya hablamos de una guía con todas las de la ley, sistematizada por regiones, con todos los productos detallados, etcétera; y con un capítulo dedicado a Asturias en el que se lamentaba de que las peculiaridades culinarias asturianas no se conocieran más Pero Camba, aunque era más literario, escribió sobre comida antes, así que tiene más mérito.

-Escribió lo que seguramente sea lo más hermoso que jamás se dirá o se escribirá sobre nuestros oricios: son, decía, «un extracto de mar, un hálito de borrasca, una esencia de tempestades», y después de tomarse quinte o veinte docenas, añadía, «la más fina langosta le sabrá a uno a galápago y las mejores almejas a neumático de automóvil».

-Es una frase que ya da hasta vergüenza citar, porque se ha convertido en un tópico y lo dice todo el mundo, pero es que es muy atinada.

-Más que asturiana, los oricios son una cosa muy gijonesa.

-Sí. Yo recuerdo cuando llegaban camiones llenos de oricios a la zona de La Escalerona y se vendían a paladas. Era baratísimo: una palada debía de valer cinco duros. Ahora sí que se han ido conociendo primero en el resto de Asturias y luego fuera, pero fuera de Gijón, hasta hace no tanto, los oricios se comían muy poco.

-¿Qué distingue a Asturias como nación gastronómica, si es que tal término es válido?

-Básicamente, unos platos que no tienen otros. Yo bauticé a eso GAS, siglas en inglés de Sistema Gastronómico Asturiano: medio centenar platos que surgen en un período de tiempo relativamente corto, no más de un siglo, pero es muy potente y nos distingue para bien.

-¿Qué platos?

-Pues los chorizos a la sidra, el hígado encebollado, la ventrisca de bonito, las moscovitas, les picatostes, les casadielles, la carne goberná... Y por supuesto la fabada, el pote de berzas... Platos que no siempre se dan sólo aquí, pero cuyas versiones asturianas tienen una singularidad muy acusada, caso del arroz con leche. Todas las comunidades tienen sus corpus, pero no todas tienen el corpus que tiene Asturias.

-Del GAS usted dice que es «un legado de anteriores generaciones que las actuales y las sucesivas tienen el deber de preservar como una seña de identidad gastronómica, por tanto de identidad como pueblo». Parece casi un ruego. ¿Mira con temor el futuro en este sentido?

-Lo miro con preocupación. Veo ese corpus en grave peligro.

-¿Por qué?

-Porque hoy todos los cocineros quieren ser creativos; quieren tener su cocina propia, una cocina que no sea la que yo llamo de repetición, anónima y colectiva, sino de diferencia. El pote asturiano no tiene ni padre ni madre; nadie sabe quién los creo. Fue reproducido mil veces por cocineros y no cocineros, hosteleros y no hosteleros, particulares y no particulares, y eso fue sistematizando y concretando un plato que nadie tiene ningún interés en cambiar, porque no aporta nada cambiarlo. Frente a eso, el cocinero de la diferencia lo que quiere es distinguirse: éste es mi plato, fruto de mi portentosa creatividad, y sólo lo hago yo. ¿Qué pasa? Que sólo lo haces tú tres meses. Nadie lo reproduce, pero es que ni tú mismo lo reproduces. Ninguno de esos platos se convierte en clásico, porque ni su propio autor se encarga de mantenerlo a lo largo del tiempo. Hay platos de autor espléndidos, pero pasado un tiempo determinado sus autores consideran que han caducado y saltan a otra cosa, porque así se lo exige un sistema que te obliga a estar permanentemente en la cuerda floja y bajo los focos.

-Se aplica a la gastronomía la lógica de las tiendas de ropa, con sus colecciones primavera/verano, sus modas, sus rebajas... La lógica del usar y tirar, en suma.

-Claro, claro. Esos platos, sean buenos o malos, no dejan poso en nadie. Los otros sí dejaron un poso en toda la población, o en gran parte de ella, a lo largo de un siglo. Y si no los mantenemos, pues no sé hacia dónde caminaremos: supongo que hacia una cocina global de fusión y a que sea igual la comida de aquí, que la de Cuenca, que la de León, que la de Kentucky, lo cual me horripila.

-Pocas cosas generan tanta identidad como la gastronomía.

-Sí. Y suena muy mal, porque las señas de identidad tienen mala prensa, pero yo creo en ellas. Creo en ellas para bien, claro está, no para hacer distingos esenciales ni para establecer barreras. No se trata de eso. Se trata de preguntarse por qué ha de ser malo tener unas señas de identidad que nos diferencian de otros. ¿Por qué tiene mi cocina que ser igual que la de un chino o un japonés? Además, en esto no parece que haya ida y vuelta: yo no veo que los cocineros japoneses de repente se dejen influir por los platos asturianos. Y me parece fantástico que así sea: a eso aspiro; a que nosotros consigamos el mismo sentido de la identidad que tienen ellos. ¿Qué sentido tiene una versión de Kyoto del cachopo?

-La gastronomía ya no es, o lo es cada vez menos, eso que decía Josep Pla que era: el paisaje puesto en la cazuela.

-Bueno, por mantener el tipo, lo que se lleva hoy es decir que usas un producto muy apegado a la tierra, lo cual puede ser más o menos cierto. Es verdad que los cocineros de autor procuran que los pescados, las carnes, las hortalizas, etcétera que usan sean de la zona, pero, ¿qué mas da? Sólo faltaba que ni la materia prima no fuera de la zona. ¿Qué más da que sea de la zona si lo que haces con ella es un uso personal e interesado y no uno colectivo?

-La teoría ecologista maneja actualmente un término interesante: el de soberanía alimentaria, que consistiría en consumir sólo los productos autóctonos del territorio de cada cual a fin de no contaminar el mundo con el humo de los grandes barcos y camiones que transportan quinoa, soja o bayas de Goji de un extremo al otro del planeta ni de convertir países enteros en campos de monocultivo. ¿Qué le parece a usted?

-Potenciar los productos locales está bien, desde luego, pero bueno, yo tampoco me cerraría totalmente en banda. A última hora, vivimos en una sociedad global, y a mí no me estorba que haya cocineros de fusión, igual que tampoco quiero que los platos tradicionales queden sólo en manos de esto que se llama guisanderas, con las que no quiero ser agresivo pero me merecen el respeto que me merecen y practican una cocina que a veces puede ser un poco primaria. Yo creo que los platos tradicionales hay que refinarlos y actualizarlos, y que sería bueno que hubiera cocineros jóvenes que se ocuparan de ello dando a esos platos ciertos toques personales. Pero, ojo: manteniendo la esencia del plato; respetándolo. Creo que eso es algo que nos interesaría incluso a nivel turístico, y que si el Gobierno fuera inteligente lo fomentaría actrivamente. Al turista, al viajero que viene aquí, entiendo que le gustará buscar cosas diferentes de las que tiene en casa. Si todos los sitios a los que entras son gastrobares que te dan platos que no tienen ni padre ni madre y pueden ser de cualquier lugar, acabaremos perdiendo esos platos tradicionales. Y yo no me sentiré culpable: eso te lo garantizo.

-Dedica una voz a los foodies, de los que usted apunta con malicia que no dejan de ser los gourmet de toda la vida, que ahora han buscado, no sin cierto esnobismo, un nuevo palabro anglosajón con el que autodenominarse; y también hay una voz dedicada a los gastropijos, que pasaría por ser la traducción asturiana correspondiente.

-Sí, ambos hacen referencia un poco a lo mismo: un público joven, profesional, con poder adquisitivo, consumista, globalizado y muy adicto a todas las novedades de la vanguardia culinaria, pero poco o nada a la cocina convencional. No soy muy entusiasta del fenómeno, no (risas).

-¿Cuánto está cambiando Internet la gastronomía? ¿Está democratizando la gastronomía y la crítica gastronómica para bien o para mal?

Internet tiene una parte buena, que es que hace que más gente se interese por el fenómeno de la cómida y de la bebida, pero la crítica son palabras mayores... Supone bagaje, y a los que escriben en las redes el bagaje hay que suponérselo, pero no está probado. El problema de Internet es que antes todo el mundo opinaba, igual que ahora, pero no pasaba de la corrala o de la plaza pública; no tenía trascendencia. ¿Qué mas da lo que le diga un señor a otro en un chigre? Hoy ese mismo pensamiento se puede subir a las redes sociales y alcanzar una trascendencia enorme, lo cual está causando ciertos estragos. La opinión del más avispado cibernéticamente vale lo mismo que la de una autoridad gastronómica, o más. Y eso no puede ser.

-Otra voz incluida en el diccionario es deconstrucción. En ella explica que la paternidad de la cosa se debe a Ferran Adrià y que con el tiempo fue extendiéndose, desembarcando en Asturias de la mano de chefs que empezaron a deconstruir el pote, la fabada, el arroz con leche... ¿No es eso un acto de grandísima osadía? ¿No es indecoroso pretender deconstruir lo que el pueblo lleva generaciones construyendo y perfeccionando pacientemente?

-No, tampoco eso me molesta. No me molesta que lo hagan como experimento, porque a última hora ellos son vanguardia, y las vanguardias son necesarias. Siempre han existido, siempre existirán y tienen que existir para tirar un poco del carro; para que la gastronomía no se adormezca. Que se juegue con los platos tradicionales, que se tire por ellos de esa manera, a mí no me importa siempre que ese juego sea minoritario y se reduzca a un público de élite que puede pagarlo y que a lo mejor está harto de comer siempre lo mismo y quiere probar una cocina más lúdica. Lo que a mí me preocupa es que ahora vas al bar de la esquina y te encuentras con un señor que quiere también ser creativo pero no es Ferran Adrià. Ferran Adrià es un tipo genial, pero Adriàs hay uno, no trescientos.

-¿Cómo valora globalmente el fenómeno Adrià?

-Me parece muy respetable; es un señor genial al que admiro porque tuvo el valor, en su momento, de hacer algo radicalmente distinto y sobre todo enormemente creativo. Pero lo de Adrià, como toda esa cocina lúdica, es para una ocasión. Yo fui una vez a comer a El Bulli (sería el año 96) con un grupo de hosteleros aquí y Adrià nos recibió grandiosamente y lo pasamos bien, pero nos quedamos con hambre. Recuerdo que le dije a Vitorón, el de Casa Víctor: «Vitorón, ¿sabes qué me apetecería en este momento? Unos salmonetes de los que tú haces». Allí comimos algo que llevaba un pedazo de salmonete, y era una cosa muy creativa y muy divertida, y el camarero venía y te explicaba qué era aquello y cómo tenías que comerlo para disfrutarlo al máximo, y estaba muy rico, pero a mí lo que me apetecía eran unos salmonetes de Vitorón, que los comías y flipabas. Para mí, la cocina tiene que ser suculenta; tiene que tener suculencia; tiene que penetrarte, que hacerte disfrutar de una manera intensa. Nosotros, aquella misma noche, nos fuimos a Barcelona a un restaurante típico de cocina catalana y nos pusimos las botas.

-Antes que el fenómeno Adrià hubo otro que fue el de los cocineros vascos; chefs como Juan Mari Arzak o Pedro Subijana que renovaron la cocina española pero que sí lo hicieron con ese sentido de la suculencia que usted reclama.

-Fueron los que introdujeron la nouvelle cuisine francesa en España, y hacían cosas muy serias, sí. Asimilaron muy bien lo que hacían las estrellas francesas de aquel momento, sobre todo Paul Bocuse, que fue el que sentó las bases de la nouvelle cuisine, y lo proyectaron muy bien haciendo cosas que tenían identidad y suculencia pero no eran exactamente las tradiciones de siempres. El ejemplo más típico es el pastel de cabrarroca de Arzak, que se acabó convirtiendo en un clásico. Todos los pasteles de pescado que se comen ahora salieron de ahí. De todas formas, con aquella gente pasó también lo que luego con Adrià: que genios eran media docena, pero generaron por toda España toda una legión de émulos que empezaron a hacer chifladuras y a mezclar todo tipo de marranadas y decían que aquello era nouvelle cuisine. Aquello era creatividad de barrio que no tenía la menor trascendencia; payasos que sólo buscaban llamar la atención. De alguna manera, eso es lo que se está volviendo a producir hoy. El fenómeno se parece mucho, aunque hay que reconocer que todos estos cocineros jóvenes que quieren ser grandes estrellas suelen tener una buena base técnica, cosa que entonces no había.

-En el otro extremo de la vanguardia demasiado vanguardista, ¿no están ciertos intentos de fijar cánones cerrados de los platos tradicionales? A Jaime Oliver llegaron a enviarle amenazas de muerte desde Valencia por su ocurrencia de hacer paella de chorizo. ¿Tienen sentido esos embalsamamientos de platos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo, y que en otros tiempos llevaban ingredientes que hoy consideraríamos sacrílegos? La paella, en el primer recetario en el que apareció, llevaba hasta salchichas y caracoles.

-No, ahí discrepo. Ésa es una de las pocas cosas en las que soy ultraconservador (risas). Esas cosas para mí son casi sagradas: el canon de la paella o de la fabada o del pote es la sublimación de los conocimientos del pueblo llano, y eso, además de más democrático en el fondo, es intocable. Los platos tradicionales pueden ser a lo sumo, discretamente mejorable: puedes hacer el pote menos graso, puedes darle un toque de pimienta porque entiendes que le viene bien, puedes hacer la berza de una manera o de otra... Puedes hacer retoques que no cambien el plato esencialmente, pero no puedes hacer una paella de chorizo. Si Jaime Oliver quiere hacerla, que la haga, pero eso no es una paella. La paella es lo que es y no admite modificación alguna.

-Pero, ¿por qué este canon, y no otro; por qué un momento histórico del plato, y no otro? ¿Quién decide y por qué que la paella tiene que ser para siempre jamás lo que era en 1995 y no lo que era en 1857?

Hombre, hay un momento clave que son los años ochenta, cuando el boom gastronómico genera una serie de expertos y de literatura que comienzan a fijar lo que hasta entonces no había estado fijado y había sido más blando. Yo creo que el canon lo tienen que fijar los expertos de cada lugar. Antes no había expertos y por lo tanto las cosas no podían fijarse, pero hoy sí los hay. La fabada asturiana, por ejemplo, también llevaba en el siglo XIX ingredientes que hoy nos parecerían salvajes: costillas, cebolla, morro, espinazo, ajo... Pero hoy la fabada está definida y yo entiendo que es lo que fijó La Máquina, que es el sitio número uno en fabadas. A partir de ahí puede haber pequeñas variaciones: no todo el mundo hace ni tiene por qué hacer la fabada como La Máquina. Pero ya no es de recibo una fabada con calamares: eso no vale. La fabada ortodoxa es lo que es y punto: es una cuestión académica.

-¿Qué le parece esto que parece estar sucediendo de que el cachopo desplace a la fabada...

-Horrible.

...como plato identitario por excelencia de la región?

-Horrible, horrible, horrible. Me da vergüenza. Siento vergüenza de que en torno a un plato tan tonto se esté generando semejante psicosis colectiva fuera de Asturias.

-Es curioso lo brusco, lo de la noche a la mañana, que ha sido este advenimiento del cachopo como nuevo tótem.

-Sí, sí. Es un fenómeno vinculado sobre todo a los jóvenes, porque desconocían lo que era un cachopo y, como seguramente no tengan mucho criterio de repente el cachopo los deslumbró. Pero los deslumbró igual que puede deslumbrar una hamburguesa, algo de lo que en el fondo el cachopo no está muy lejos.

-¿Cuál es la microhistoria del cachopo?

-El origen es básicamente el cordon bleu, las milanesas y todas esas cosas que son platos de la cocina centroeuropea y que allí son típicos, pero aquí no. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues que en los años cincuenta el cocinero del Pelayo, que era uno de los pocos cocineros de la época que trabajaban con recetarios internacionales, vio por ahí una receta de cordon bleu o algún otro plato por el estilo y se dijo: «Pues voy a hacer esto». Y empezó a hacer en el restaurante una cosa que no iba empanada, sino rebozada, pero estaba rellena de queso y de jamón y llevaba una salsa de champiñones y pimientos guisados. La cosa tuvo éxito en aquella época que era una época tosca y yo diría que, si no hambrienta, por lo menos voraz. Funcionó durante unos años y luego se olvidó. Nadie se acordó más del cachopo del Pelayo, pero en los años ochenta alguien, no sé muy bien quién, relanzó el cachopo. Yo recuerdo que Casa Puyo, en Trubia, y algunos bares de la zona del Cabo Peñas, e incluso Casa Gerardo, hacían, como un plato más de sus menús, cachopos que en algunos casos todavía se hacían con salsa, pero en la mayor parte de los casos ya era el cachopo seco que conocemos hoy: esa cosa elemental de coger dos filetes de ternera, meter dentro queso fundente y jamón, ya sea serrano o de York, empanarlo y ponerlo con patatas fritas. Eso que no deja de ser un plato de chigre también duró lo que duró y afortunadamente desapareció, pero de repente, hace cosa de cuatro años, ha estallado esa psicosis colectiva con el cachopo de la que lo que más me aterroriza a mí es que ha trascendido fuera de las fronteras de Asturias. Ahora, fuera de Asturias se identifica a Asturias con el cachopo. ¡Terrorífico! Que teniendo los platos que tenemos en nuestro acervo la gente se fije en el cachopo es una cosa delirante. Pero bueno, no hay nada que podemos hacer. Si hubiera alguna forma de meter en la cárcel a los que practican esto los metería (risas).

-El cachopo ya está generando esa misma identidad que antes generaba la fabada o en Valencia genera la paella: a Ferran Adrià le pasó poco menos que lo que a Jaime Oliver cuando dijo que el cachopo no dejaba de ser una croqueta.

-Claro, claro. Es un delirio. Hace poco sacaron a José Andrés en El Intermedio y Wyoming le preguntó que opinaba de eso que había dicho Ferran Adrià. El tópico asturiano por excelencia, ahora es el cachopo.

-¿Qué le parece José Andrés?

-Es un tipo del que yo desconozco sus aportaciones culinarias. Así como conozco las de Adrià, las de Arzak, las de Subijana, las de los Roca, de Andrés yo no conozco ninguna. Vale más no ver la receta que da de la fabada yendo de asturiano. Ahora bien, como fenómeno socioculinario, vamos a decir, fue un tipo muy listo. Hizo las cosas de tal manera que cogió mucha fama, se ganó a la población influyente de Estados Unidos, buscó socios económicamente potentes y se ha montado ahí un emporio de la leche. Como fenómeno extraculinario, Andrés tiene mucho mérito.

-Digamos que tiene mérito como divulgador, ya que no como creador.

-Sí. El Jaleo, el restaurante que tiene en Washington, inicialmente era el typical Spanish: un sitio con ventajas de reja andaluzas, con geranios y poco menos que con guitarras. Aquello sedujo mucho a la población americana y él, por esa vía, fue descubriéndole a los americanos lo que eran los pinchos y las tapas, cosa que no había hecho nadie, y luego fue refinándose. Pero ya te digo: aportaciones, yo no conozco ninguna suya. Como comerciante, muy listo, pero como cocinero...

-Y, ¿qué le parece Arguiñano, puestos a hablar de fenómenos culinarios de masas?

-Arguiñano tiene más cocina. Es otro vivales, pero es una buena base la que tiene. Arguiñano fue de los que inicialmente estuvo en la movida de la nouvelle cuisine en Euskadi. Fue uno de sus pilares, lo que pasa es que no tuvo suerte o lo que fuera. Otros sobrevivieron e incluso prosperaron y él tenía un hotel-restaurante en Zarautz y fracasó; se estrelló porque hacía una cocina demasiado progresiva, que la gente no entendía. Pero no era mala en absoluto: tenía su mérito; bastante más que Andrés. La suerte que tuvo Arguiñano fue que hizo mucho dinero con el tema de las apuestas de la pelota vasca y eso le permitió financiar la productora y ofrecer programas a las televisiones. Además, hay que reconocer que tiene una gracia personal grande. El otro, gracia tiene poca, ¿no?

-Usted fue pionero en llevar la cocina a la televisión, con aquel programa que presentó en Televisión Española de Asturias entre 1987 y 1988. ¿Qué le parecen esos concursos gastronómicos tipo Masterchef que hoy están tan de moda?

-¡Uf! Me horripilan. Me parecen una utilización criminal de la cocina. Usar la cocina para fomentar la competitividad me parece horrible. Además, esos programas son fundamentalmente falsarios. Yo estuve en Las Caldas cuando grabaron allí un programa de estos porque me llamaron como comensal y lo que pusieron fue todo incomestible. Todos los platos eran horribles, porque los concursantes eran bastante malos, pero cuando vi el programa todo se había vuelto maravilloso. Los mismos jurados que habían coincidido en decir que aquello no valía nada, de repente decían que estaba todo muy logrado. ¿Esto qué es? Hombre, es verdad que con esto pasa lo mismo que con las redes sociales: puede contribuir a que el fenómeno gastronómico o culinario se expanda e interese a más gente. Pero bueno, sinceramente, que interese a tanta gente no sé si es bueno o es malo.

-¿Qué cocineros asturianos le interesan más?

-Más o menos coincido con la Guía Michelin, aunque soy bastante anti-Michelin. En Asturias, hay algún caso grave de ofuscación de la Michelin: se empeñan, por ejemplo, en no reconocerle a Casa Fermín la importancia que tiene y le niegan sistemáticamente cualquier distinción. Pero bueno, más allá de eso, los que tienen estrella yo creo que están bien estrellados, con una particularidad, que es que está muy bien que Nacho Manzano tenga dos estrellas, pero yo creo que igual de justo sería que las tuviera Casa Gerardo. Casa Gerardo no está ni por encima ni por debajo de Nacho Manzano: está a la par. En cuanto a los demás, los de una estrella, yo creo que están bien y son los que me interesan. Están emergiendo algunos nuevos, pero ésos todavía tienen por delante un recorrido largo.

-¿Por qué es anti-Michelin?

-Porque tienen un poder desmedido. Cuando salió la Guía Michelin en España, allá por el año 73, le cayeron palos por todas partes: no daba una. Recomendaba sitios que estaban cerrados o en absoluta decadencia. Ese desprestigio duró mucho tiempo, pero de repente, no sé por qué, en torno a la Michelin hubo un boom mediático y todos empezaron a practicar una adoración incuestionada hacia lo que dijera Michelin. Pero no siempre lo que dice Michelin está bien: hay esas ofuscaciones que comentaba antes; ese importarles un comino lo que diga tal guía o tal periódico y negarle sistemáticamente a restaurantes importantes el pan y la sal. En parte es una cuestión logística: los inspectores de Michelin no son como los locales; son inspectores volantes que pasan por un sitio una vez al año o cada dos, y hombre, una visita un día no basta para formarse una opinión cabal. Hay que ir varias veces y comparar. El que pasa un día, a lo mejor ese día tuvo mala suerte o pidió lo que no tenía que pedir y se lleva una impresión errónea.

-Hemos hablado de comida pero no de bebida. ¿Qué le parece el vino asturiano?

-Me parece muy meritorio, porque yo conocí el vino de Cangas que se hacía hasta no hace mucho: con poca higiene, con medidas sanitarias incluso peligrosas, de manera tosca... Aquello era un testimonio etnográfico y nada más, pero de repente, en cuestión de muy pocos años, han surgido media docena de bodegas, y que hayan logrado hacer vinos respetables y vender en el mercado una serie de marcas tiene mucho mérito. Ahora bien, al ser producciones muy cortas los vinos son caros, y entre un vino de Cangas de un determinado precio y un rioja o un ribera de Duero de ese mismo precio, obviamente no hay color. Mientras el vino de Cangas no dé un giro que lo haga pasar a producciones más importantes y le permita abaratar precios, tendrá un precio excesivo en relación a su calidad. Pero bueno, como fenómeno me parece muy interesante.

-¿Cómo valora el momento de la sidra?

-La sidra es toda una potencia. Estaba en declive y parecía que iba a desaparecer, pero el gobierno regional apostó muy fuerte, con ayudas importantes y demás, y los llagareros se convirtieron en lo que Foucault llamaba un micropoder regional. Y la calidad ha mejorado mucho. Antes era muy frecuente encontrar sidras malas en el mercado y sólo cuatro buenas, pero hoy prácticamente ningún bodeguero hace una sidra que digas: «¡Qué puxarra!». El nivel ha subido y la sidra ha copado un mercado importante. Se consiguió que la sidra interesara a la gente joven, y eso me parece muy bien. Ahora empiezan a diversificarse, lo cual también esta bien. La sidra es uno de nuestros pilares gastronómicos, no cabe duda.

-¿Qué platos le gustan como comensal?

-Yo en esto, como decía antes, soy muy conservador. Soy un fan descarado de la fabada y del pote; me parecen dos platos irrepetibles, de una personalidad arrolladora y de una suculencia que es muy difícil encontrar. Es una pena que sólo se pueda comer de cuando en cuando (risas). Mi abuelo, que era de una aldea cerca de Oviedo, comía fabes a diario salvo los domingos, que en todas las caserías de Asturias era el día grande y por lo tanto no se comía lo de todos los días, sino garbanzos o arroz. En el caso de mi abuelo, cocido. Claro, ellos lo quemaban todo: la vida rural, trabajar la tierra, es tan duro que a la media hora estás quemando lo que has comido. Si nosotros comiéramos fabes todos los días no sé lo que duraríamos.

-Sé que es difícil hacer esta clase de rankings, pero, ¿qué es lo mejor que ha comido en su vida?

¡Uf! Son tantas cosas... Pues hombre, no sé si fue por la mitología del tipo o por qué, pero Paul Bocuse me invitó una vez a una sopa de trufas, que era uno de sus platos estrella, que me pareció sublime. A lo mejor si ese plato no lo comes allí invitado por Paul Bocuse, sino que lo comes en el bar de la esquina, no te parece tan bueno. A mí me pareció impresionante, pero seguramente fuera en parte por el contexto.

-En cocina, ¿es tan importante el contexto como lo que se come?

-Ayuda, obviamente. No es lo mismo comer, por poner un ejemplo que conozco bien, una fabada en La Máquina de Lugones tal y como era hasta hace poco, un chigrón con el suelo de cemento y demás, que comerla en La Máquina de Madrid, que es un restaurante de lujo en una zona de lujo. Y es la misma fabada y ambas son impresionantes, pero el contexto hace que una sepa mejor que la otra. La cocina no es sólo comida de calidad: es un servicio de calidad, un marco de calidad, una vajilla de calidad, unas copas de calidad, un vino de calidad... Toda esa escenografía influye, y a mí me parece bien. Yo soy muy escenógrafo. Yo creo que la vida mejora mucho cuando le metes escenografía, aditamentos, y por supuesto la cocina también.

-¿Sucede también en estos tiempos, en muchos restaurantes, que se cuida mucho el contexto y poco la comida?

-Quizás, aunque yo no concibo un profesional que no atienda a las dos vertientes. Yo, cuando abrí La Máquina, me di cuenta de que había tres cosas básicas: uno, construir un marco que pudiera atraer y hacer sentir en su casa a gente como el Rey, que vino dos veces; otro, una carta de platos singular y que ofreciera una suculencia que otros no ofrecieran; y por último, otra cosa que la gente desdeña y es algo que a mí no me gusta, pero que es necesaria: el marketing. No basta con que sepas hacer muy bien una cosa: tienes que saber venderla, y yo lo primero que hice en Madrid fue contactar con todos los creadores de opinión que estaban a mi alcance. Yo venía del mundo gastronómico y tenía muchos contactos en Madrid, y de esa manera conseguí que, a los cuatro días de abrir, todos los medios de Madrid hablaran de La Máquina, porque eran todos amigos. Cualquiera que tenga dos dedos de frente procedería así, pero sí, supongo que hay gente tan corta que se gasta una pasta en hacer un sitio estética o arquitectónicamente impresionante pero no entiende que además tiene que tener una cocina de ese nivel y poner los medios para llegar al gran público a base de comunicación.

-¿Le interesan como comensal las cocinas exóticas?

-Poco (risas). Los exotismos están bien, y yo no me cierro a conocer cosas nuevas, y sí que a veces puedes probar cosas que digas: «¡Hostia, qué maravilla esto que hace este pueblo y que yo nunca practiqué!». Pero es raro. Lo normal es que lo exótico te choque. Mis experiencias en ese sentido casi siempre han sido más o menos fallidas. Todavía no he encontrado ningún plato de una cocina de fuera que haya dicho: «¡Dios mío, qué me estoy perdiendo!». En ese sentido soy poco curioso. Pero bueno, yo entiendo que pueda haber gente muy abierta de paladar que se deje halagar por cosas exóticas. A mí me gustaría ser así, pero no lo soy. Todavía me acuerdo de cuando Úrculo me contaba que un día había comido en China sesos de chimpancé: le abrían la cabeza al chimpancé y la gente sorbía los sesos. Eso a lo mejor es exquisito, pero a mí, desde luego, no me llama lo más mínimo. Incluso dentro de la cocina tradicional o identitaria tengo tabúes: yo hay cosas que no pruebo y que, cuando he intentado incorporarlas, no he sido capaz. Por ejemplo, yo no pruebo un sabadiego, porque me produce mucho rechazo la sangre. Son tabúes personales. Cuando mi abuela mataba un pitu, lo primero era sacarle la sangre por el pescuezo, echarla en un tazón y freírsela a mi abuelo, al que le encantaba. Y a lo mejor realmente es una delicia gastronómica, pero yo tengo un tabú que está ahí, y si está ahí, ¿por qué luchar contra él? No me molesta.