Un desquiciado Will Smith trunca con una agresión a Chris Rock la vocación de una estomagante gala de paz y amor

31 mar 2022 . Actualizado a las 15:43 h.Esta ceremonia de los Óscar 2022 discurría por una bastante abominable ruta redentorista de paz, amor y chutes masivos de inclusividad postiza. Nunca será esta excesiva para reparar los daños causados históricamente al género femenino, a grupos raciales o identidades sexuales perseguidas. Pero sí es inaceptable cuando en su ceguera puritana lleva a relegar a la hora de los premios el valor artístico real de las películas. Esto ha sucedido de un modo grosero con una lista de estatuillas que margina el ya escaso cine de talento —y todavía el decente— que pasó el filtro de las nominaciones. Porque se terminó por atribuir las razones de sus Óscar a tener como destinatarios «a la primer mujer afrolatina abiertamente queer» o «al primer actor con discapacidad auditiva». Y por ahí, ad infinitum. El resultado de esta estomagante ausencia de respeto al cine como arte dio como resultado el que es —sin duda— el peor y más indefendible palmarés de la casi centenaria historia de estos premios, con el triunfo de la que no dudo en creer que es la ganadora más ofensiva de sus 94 años, CODA, de Sian Heder, remake de una película francesa, La familia Bélier, cuya grosería provocaba ya sarpullidos.

Obtuvo el Óscar a la mejor película, el de guion adaptado y el de actor secundario para su intérprete sordo Troy Kotsur. Todo a lo que optaba. Por ese camino de cursi estulticia discurría la gala, que arrancó con un vídeo floreal de Beyoncé envenenado de rosa como abierta declaración de intenciones, cuando saltó la liebre. El cómico afroamericano Chris Rock dedicaba desde el aggiornado escenario del Dolby Theather las punzantes y consabidas bromas a algunas de las estrellas presentes. Hizo una alusión a la cabeza casi rapada de la actriz Jada Pinkett, esposa de Will Smith, animándola a interpretar una secuela de La teniente O'Neill. Vimos entonces a Smith subir al escenario. Como un «espontáneo» sin tricornio se acercó a Rock y le propinó la bofetada que partió en dos la noche.

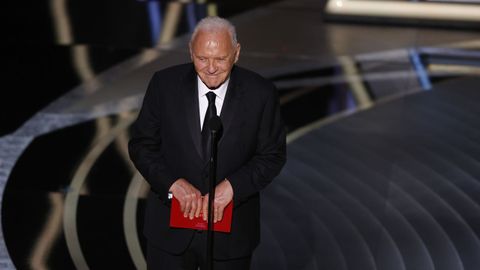

Cundió el desconcierto, durante segundos se creyó que era un gag preparado. Pero cuando Smith gritó desquiciado al agredido, ya desde su asiento, que sacase el nombre de su mujer «de su jodida boca» la noche de inclusividades, de bondades del barquero, se quebró, se vino abajo. Con la sala en estado de shock, la función continuó. Nadie se planteó que —en clima prebélico, cuando el leit-motiv de la ceremonia era el de la armonía de grupos y la no violencia— tal vez alguien se debería haber planteado si la dignidad colectiva —y la de los millones de espectadores en todo el mundo— no pasaba por haber expulsado de la sala al agresor Smith con escolta policial. Qué va. Le dejaron subir a recoger su Oscar. Y tuvimos que escuchar sus zumbadas palabras donde decía, entre lágrima y lágrima de matón salvapatrias, que ya le avisaron de que lo tentaría el demonio. Y que él había venido al mundo para proteger a las familias. Una panoplia que justificaba la violencia «porque el amor te lleva a hacer cosas increíbles». Oigan, y créanme. Nadie le bajó el sonido al micro.

Después de algo así comprendes que la ristra de premios entregados por una panda de impostores devotos del viva-la-gente pierde todo su valor. No lo tendrían, en puridad, aunque Will Smith no hubiese subido al ring. Porque junto a todos los despropósitos nominados, iban por libre tres películas soberbias, descomunales: la australiana El poder del perro, la japonesa Drive My Car y la norteamericana Licorice Pizza. Pues bien, a la primera le dieron el obligado Óscar como mejor directora a Jane Campion y le negaron los otros once a los que aspiraba. A la segunda le dieron el evidente de mejor filme de habla no inglesa, pero ni uno más. Y a Paul Thomas Anderson —el gran autor norteamericano del siglo XXI, el único referente autoral del presente, junto a Tarantino, que puede mirar a los grandes de la historia de este arte— lo enviaron de nuevo a escarbar cebollinos. Y con esta son once las veces que Hollywood manda a esa labor a Anderson. Deben pensar en esos mundos de Yuppie de los Óscar del buenrollismo que a los genios hay que ir bajándoles los humitos.

La lista de atrocidades premiadas

Así las cosas, la lista de premios parece un historial delictivo grupal. A los tres Óscar principales de CODA —dramedia que no llega a tontiastuta y que vuelve lacrimógeno su relato original que tiraba más a esperpéntico, el de la vida de una familia donde solo una de las hijas posee la capacidad auditiva— hay que sumar los premios de interpretación a Jessica Chastain —su buen trabajo es lo más salvable de la poca cosa que es Los ojos de Tammy Faye— y al ínclito Will Smith por un trabajo sin interés en la ramplona El método Williams. Pero es que Smith competía con el excelso Benedict Cumberbacht de El poder del perro. Darle el Óscar como secundaria a la Ariana DeBose, por West Side Story, cuando competía con Kirsten Dunst, otro de los rostros febriles del formidable film de Jane Campion parece un dicharachero homenaje a Rita Moreno, quien ya lo ganó por ese personaje en la primera versión del musical de Leonard Bernstein.

Especial condena merece la suerte de varas de los Óscar al guion original. Se lo arrebatan al magnificente excurso melancólico por el Valle de San Fernando de los setenta de Licorice Pizza para dárselo, en prevaricación, a ese blanqueo de la sangre caída en el Ulster y que el mercenario Kenneth Branagh acaramela hasta la náusea en Belfast. Un Óscar a Kenneth Branagh a estas alturas es como si descriogenizasen a un velocirraptor.

Del resto de los premios, hasta seis de orden técnico van a parar a la extenuante Dune. Recuerdo haber sufrido su maldad y ruido psicotrónicos abrumado y sin poder escapar de la butaca, sentado, más bien hundido, justo en el medio de una larguísima fila en la Biennale. Fue una de las peores experiencias de mi vida en una sala de cine. Entre esos Óscar que van a Dune, no puedo decir que me alegre del de su banda sonora pero respeto mucho la carrera de Hans Zimmer como compositor. Quienes no la respetaron, por el contrario, fueron los gerifaltes de la Academia. En una decisión artera, decidieron —para aligerar la gala— que categorías de la relevancia de montaje, sonido o banda sonora fuesen entregados antes y editados en un clip para el directo. O sean que borraron de un plumazo la historia del cine: cómo entenderla en sus equilibrios musicales sin autores como Bernard Herrman, Alex North, Elmer Bernstein, John Williams o Ennio Morricone. Cómo explicar el lenguaje narrativo sin montadores como Thelma Schoonmaker, Walter Murch o William Lyon. A todo esto, Hans Zimmer se negó a acudir. Y mandó un selfie desde casa, con la estatuilla y en batín de ducha.

La ceremonia no dejó de durar tres horas a costa de dejar fuera de escenario a editores de sonido, de diseños, decorados, música o a los cortometrajistas. Por eso, ese insulto nada inclusivo de ninguneo de los co-autores de las películas motivó que conociésemos antes de comenzar la gala, en frío, que Alberto Mielgo había ganado contra pronóstico el Oscar por su muy notable El limpiaparabrisas, una decantación preciosa de la animación como material adulto y sereno.

Las tres presentadoras —Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes— sobrellevaron la faena de aliño. Schumer hizo una divertidísima chanza sobre el rol ecologista de Leonardo Di Caprio y el mundo mejor que les estaba dejando… a sus novias. Después de ver cómo actuaba Will Smith debió de agradecer que Di Caprio no compareciese. Hubo algunas decisiones de escaleta delirantes: un homenaje random a los 20 años de Los blancos no la saben meter nos prepara para que en los próximos goyas nuestra academia celebre el medio siglo de Manolo la nuit. La idea de que en el vídeo homenaje a los fallecidos este año se colara Bill Murray para exaltar a Ivan Reitman es un insulto cazafantasma a todos los muertos. Como toda la ceremonia tenía un cierto aire de rejuvenecimiento fatuo, como si los Óscar fuesen un Hannah Montana deluxe, todo muy Disney, trataron de compensarlo teletransportando a dream teams del mejor pasado.

Travolta y Uma Thurman bailaban ante Samuel L. Jackson, más pendiente de no ofender a Will Smith que de rememorar Pulp Fiction. Lo que queda de Liza Minnelli quería cantar algo de Cabaret pero Lady Gaga, muy dominatrice, no la dejó y la castigó con leer en alto el Óscar vergonzante para CODA. Y el que iba a ser el gran momento de standing ovation, la presencia de Coppola, Pacino y De Niro para conmemorar el cincuentenario de El Padrino, tuvo lugar apenas unos segundos después de la bofetada en escena. Tal vez por eso, los tres lucían muy pálidos, como Landelino Lavilla el 23-F. Y Coppola, que no estaba para sopapos, lo dejó muy claro. «En circunstancias como estas, conviene ser muy rápidos».