El museo Evaristo Valle cumple una vieja aspiración al exhibir una muestra del escultor vasco frustrada hace un cuarto de siglo con fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Santander

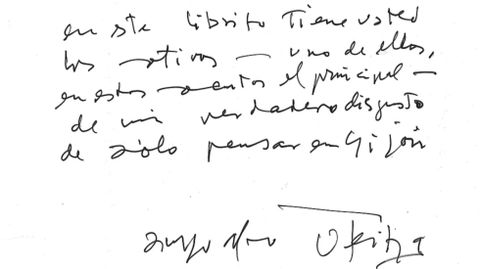

21 jun 2016 . Actualizado a las 16:41 h.Ya tardaba Jorge Oteiza en dejarse ver en el museo Evaristo Valle. Solo por su cercanía artística y personal con dos de los grandes escultores vinculados al centro gijonés -Joaquín Rubio Camín y Amador- y por su enorme ascendente en la escultura contemporánea española, tan cuidadosamente representada en el museo, bastaría para preguntarse por el motivo de esa tardanza. Existe. Como existe un cronometraje preciso de la demora: los 25 años transcurridos desde que el escultor vetase una exposición en el Valle para la que todo estaba ya listo. También hubo otro tipo de exposición: la de los motivos de Oteiza; sucinta, pero por escrito, y de puño y letra del intenso creador vasco. La recibió el director del museo, Guillermo Basagoiti, firmada por Oteiza desde su santuario navarro de Alzuza con fecha de 7 de mayo de 1991. No era una carta, sino un ejemplar de su recién aparecido Libro de los plagios con una dedicatoria-explicación: «En este librito tiene usted los motivos -uno de ellos en este momento el principal- de mi verdadero disgusto de sólo pensar en Gijón».

Los «motivos» se reducían a uno: Eduardo Chillida, por supuesto. El escultor donostiarra acababa de inaugurar en el cerro de Santa Catalina una de sus piezas mayores. un Elogio del horizonte que la ciudad consagraba desde el minuto cero como un emblema. Y el Elogio era precisamente una de las piezas cuyo plagio denunciaba el colérico y pugnaz Oteiza en aquel libro que venía a ser el testimonio definitivo de una enemistad casi legendaria tres décadas largas entre los dos artistas. Faltaba un lustro para su abrazo de reconciliación en Chillida Leku y la presencia de un Chillida en el centro de Gijón era todavía casus belli suficiente como para negarse a exhibir la propia obra en el recoleto museo de Somió, a las afueras.

Como llegó aquel abrazo representado hoy en una pieza de Chillida en la bahía donostiarra, ha llegado finalmente la exposición al Evaristo Valle. Ha tenido que pasar este cuarto de siglo para que Guillermo Basagoiti -que, ni que decir tiene, guarda como oro en paño el Libro de los plagios manuscrito por Oteiza que tanto debió de disgustarle- vea finalmente cumplido un viejo sueño. Pero no son las obras del Museo de Bellas Artes de Bilbao seleccionadas entonces sino otro conjunto, perteneciente, salvo una de las piezas, al Museo de Arte Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS): once esculturas de corte figurativo en bronce y zinc que pivotan en torno a una de las Cajas vacías de Oteiza, esta de una colección privada.

La Caja, de entre 1958-59, es también el eje cronológico de la muestra, que va de los años 1949 a 1969, y que contiene la esencia de lo que es la escultura de Oteiza: hueco y materia, sensualidad y trascendencia, humanidad y sacralidad. La sala de exposiciones del Valle se ha transformado, de hecho, en algo muy parecido a una sobrecogedora capilla o territorio sagrado con la presencia de estas obras.

La donación Schabelsky

Pero esas diez piezas del MAS también fueron previamente propiedad particular, y su origen añade a la exposición otra capa afectiva. Su llegada al museo cántabro fue una ansiada y complicada donación del empresario y filántropo Pablo Schabelsky, un huérfano que abandonó San Petersburgo tras la muerte de su padre durante la Revolución Rusa y fue adoptado por su familia en Cantabria. Oteiza profesaba un afecto muy especial hacia Schabelsky porque el coleccionista fue uno de los primeros apoyos que el artista tuvo en los difíciles tiempos tras su regreso de Latinoamérica.

Es precisamente de ese periodo del que datan las primeras piezas de la exposición de un artista que el director del MAS, Salvador Carretero, describe de la manera más sencilla y rotunda: «Uno de los grandes de todos los tiempos. Punto». Aunque esa grandeza indiscutible admita, por descontado, los otros atributos que caracterizaron a Jorge Oteiza, «un artista maldito con un carácter extremadamente difícil», «Auténtico, atómico, solidario como el que más» y un hombre esencialmente «excéntrico», no en habitual sentido figurado de la palabra sino en el más literal: un ser «con múltiples centros», en perpetuo desplazamiento en torno a ellos que hizo de su vida entera «un constante propósito experimental».

De todo ello habla la pequeña pero imponente selección de esculturas del MAS, que parte del Arrijasotzaile con la piedra cilíndrica de 1949, un levantador de piedras vasco en el que la masa y el peso de la piedra se muestran ya a través del elemento más característico de Oteiza: el «vacío, o más bien desocupación del espacio que -explica Salvador Carretero- hace que el espacio paradójicamente esté ocupado, porque el vacío es tan importante como la materia en Oteiza».

No pocas de las esculturas están vinculadas al gran ciclo del santuario de Aránzazu, donde Oteiza trabajó en una extraordinaria experiencia de integración entre artistas, y tienen carácter preparatorio, aunque también entidad propia: Cabeza de Apóstol para Aránzazu, Asunción para Aránzazu, Friso con cuatro Apóstoles o la Piedad de Aránzazu en la que el escultor vasco altera radicalmente la iconografía y la composición de este tema tradicional de la escultura sacra.

De un modo u otro, el vacío se hace presente en las huellas y vaciados que dejaron los dedos del artista al trabajar sus modelos de barro, antes de ir a la fundición. También se hace presente la influencia de la escultura precolombina o de su admirado Henry Moore en esculturas como Sagrada familia, Mujeres murmurando o Adán y Eva, una de las más sobresalientes de la colección del MAS donde parece concentrarse todo lo que el portentoso creador vasco quiso reunir en su obra: sustancia y vacío, trascendencia y sensualidad, humanismo y construcción, agonía existencial y experimentación.