Gusanos, avispas, mosquitos y varios tipos de plantas amenazan con su rápida reproducción los paisajes de la región, que lucha por preservar la biodiversidad

14 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Los viajes intercontinentales son constantes y las relaciones entre puntos extremos del mundo son cada vez más fluidas. Esta evidente ventaja en las comunicaciones tiene un reverso complicado: la proliferación de especies invasoras en todos los ecosistemas. Y Asturias no es una excepción. En la región aparecen cada año especies de todo tipo, algunas de las cuales pueden resultar problemáticas no solo para el ecosistema sino también para la economía.

El gusano que ataca a los bivalvos

El último gran quebradero de cabeza llegó a Asturias en 2023 por vía marítima. En febrero de ese año, científicos de la Universidad de Oviedo y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) detectaron en Avilés y en Gijón cuatro ejemplares de un pequeño gusano al que, debido a su escasa presencia, no le dieron importancia en ese momento. Sin embargo, poco tiempo después, ya se encontraron 40 ejemplares dentro de agrupaciones de mejillones, y empezó a hacerse evidente que podía ser un problema.

El gusano resultó ser un Postenterogonia orbicularis, originario del Océano Pacífico. Era la primera vez que se detectaba en Europa. En 2024, el equipo encabezado por Ricardo López-Alonso publicó los resultados de un estudio que mostraba la presencia creciente del gusano en la costa cantábrica, y desde entonces la presencia del animal ha ido en aumento. El monitoreo de la especie ha constatado su expansión: aparece ya en lugares como Lastres o la ría del Eo, y también en algunas zonas de la costa gallega.

Lo que más caracteriza a la especie es su voracidad. Según López-Alonso, «cada individuo puede llegar a consumir hasta 0,5 gramos de mejillón al día». Y la densidad de su presencia no es pequeña: «En algunos sitios hemos detectado un ejemplar por kilo de mejillón».

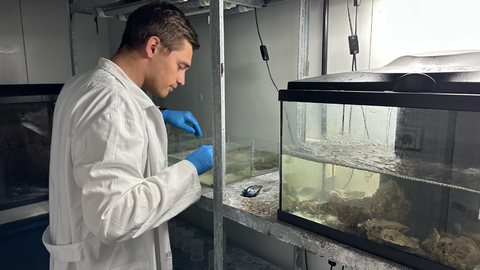

El gusano muestra preferencia clara por los bivalvos. En Nueva Zelanda se ha constatado su presencia en ostras, mejillones, almejas, navajas y vieiras. En Asturias, por el momento, se está estudiando solo su incidencia en las colonias de mejillones y de ostras, y la intención es continuar más adelante comprobando cómo afecta a otros bivalvos. Los investigadores están estudiando el comportamiento de ejemplares en cautividad, para identificar sus hábitos de alimentación y saber a qué especies afecta en concreto y en qué medida pueden afectar.

Por lo pronto, la extensión del gusano puede convertirse en un problema no solo ecológico sino también económico, porque la acuicultura podría resentirse enormemente. Las poblaciones de mejillones han tenido en los últimos años dificultades para crecer por carencias en la alimentación, debidas en cierta medida a la incidencia del cambio climático. La presencia del gusano es otro contratiempo añadido que podría afectar mucho al sector.

El problema es que, en el hábitat marino, es muy difícil encontrar la forma de luchar contra estas especies. «Si ya es complicado en la tierra, en el mar lo es mucho más. No se puede poner un filtro al océano. Es un sistema abierto, y los invertebrados tienen larvas que son microscópicas y no se pueden filtrar. No puedes usar tratamientos agresivos, porque te cargas al resto de especies, y además afectas a lo que luego va destinado al consumo humano», explica López Alonso. Por eso, «no se pueden controlar los daños y a lo que hay que aspirar es a mitigarlos».

No obstante, no se puede saber realmente si la especie se extenderá o si llegará a desaparecer con el tiempo, porque está fuera de su hábitat y no está claro cómo se va a comportar. El investigador señala que en el mar Cantábrico hay cientos de especies procedentes de otros ecosistemas que han acabado enraizando en Asturias. Algunas de ellas se adaptan al ecosistema sin dañarlo y se convierten, simplemente, en especies exóticas. Es cuando afectan a otras formas de vida del lugar en el que se establecen cuando se convierten en invasoras.

Avispas que amenazan la diversidad

Otro gran problema para el ecosistema asturiano ha sido la presencia creciente de avispas llegadas de otras latitudes, siempre más grandes y más agresivas que las locales. Su principal peligro es que amenazan a las colonias de abejas y, con ellas, a la biodiversidad.

La última en aparecer fue la Vespa soror, una especie de avispón gigante proveniente del sudeste asiático, que tiene fama de ser muy agresiva con las colmenas y además tiene un veneno muy potente que podría ser muy dañino para los humanos. Un grupo de científicos de la Universidad de Oviedo se encontraron cuatro ejemplares entre marzo de 2022 y octubre de 2023 en una trampa para avispas situada en el concejo de Siero. Era la primera vez que aparecía en Europa. A pesar de ser una amenaza potencial para las abejas y otros polinizadores, esta especie aún no tiene una presencia suficientemente preocupante.

Sí se ha asentado con mucha más virulencia la Vespa velutina. Esta avispa se hizo muy famosa en la última década, precisamente por su capacidad reproductiva y también por sus daños. Llegó a Asturias en 2014 y se estableció en amplias zonas de la región. Baste decir que en 2023 se neutralizaron más de 12.000 nidos de Vespa velutina, lo que habla muy a las claras de su capacidad reproductiva y de adaptación.

El mosquito japonés: un riesgo sanitario

Siero fue también escenario de la primera aparición de otra especie invasora problemática: el Aedes japonicus, un mosquito que tiene el potencial de transmitir enfermedades como el virus del Nilo Occidental y el dengue. Por suerte, hasta la fecha no se han producido casos de contagio de esta enfermedad. La primera aparición se registró en 2018 en Siero, y desde entonces se ha confirmado su establecimiento en Asturias, donde, al parecer las condiciones climáticas y las características de las explotaciones ganaderas podrían haber sido muy favorables para la especie.

En este caso, no se trata tanto de un problema para el ecosistema como un caso de salud pública. Este mosquito ya está incluido en el plan nacional de vigilancia de arbovirosis desarrollado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia. No obstante, aunque puede picar a humanos y a animales, los expertos aseguran que tiene menor riesgo que otros mosquitos que están llegando a la península.

Plantas invasoras: el desafío silencioso

Además de los animales, también se han ido extendiendo por el territorio asturiano muchos invasores vegetales. Hay varias especies con una facilidad para expandirse que supera todas las medidas de prevención y todas las actuaciones a posteriori que se acometan. Y su presencia puede, al igual que ocurre con los animales, alterar los ecosistemas, afectar a la biodiversidad y perjudicar la agricultura.

Una de las plantas más extendidas, y de las primeras en llegar, es el plumero de la Pampa. Tiene una capacidad reproductiva extraordinaria. Cada ejemplar se ayuda del viento para esparcir miles de semillas a largas distancias, y su presencia es bien visible en las márgenes de carreteras y autovías, de donde salta a todo tipo de espacios naturales. Atajar su expansión es muy complejo, y el Principado ha llevado a cabo numerosas acciones para retirar millones de plantas. Aun así, erradicarlas del paisaje se hace prácticamente imposible.

Otra planta extendida más allá de lo razonable es la mimosa. Originaria de Australia, llegó a Asturias como planta ornamental. Muchos jardines la acogieron por la vistosidad de sus flores, por su aroma y por su capacidad para crecer. Sin embargo, nadie contaba con que su capacidad reproductiva la convertiría en un problema. Sus semillas se expandieron con mucha facilidad y ahora está afectando al ecosistema asturiano.

También el ailanto o árbol del cielo pasó de ser una especie ornamental a calificarse como especie invasora. Este árbol tiene una facilidad extraordinaria para reproducirse y es muy resistente a la contaminación. Es habitual encontrarlo también en las márgenes de carreteras y autovías, y su crecimiento ha sido imparable hasta colonizar amplias áreas del paisaje asturiano.

Todas estas plantas, además de desplazar a las especies autóctonas, terminan por modificar los ciclos naturales de nutrientes y tienen un riesgo añadido: su expansión favorece la propagación de incendios forestales.

El gran peligro de todas estas invasiones no es solo el hecho de que plantas o animales nuevos desplacen a los autóctonos. No es solo un problema local. Como explica Ricardo López-Alonso, el problema es que «va a haber un punto en el que vamos a homogeneizar los ecosistemas».

Esto sirve tanto para los marinos como para los terrestres. Cuando los sistemas son heterogéneos, si ocurre algún tipo de problema ambiental, es más probable que unas especies se adapten mejor que otras, y de esta forma la naturaleza se defiende mejor. Si no hay esa variación, puede suceder que un problema acabe afectando a todas las especies y que no se pueda luchar contra él.

Por eso, debemos estar estar alerta y frenar en la medida de lo posible esta colonización de especies llegadas de todas partes. Es difícil, y quizá estemos en un punto de no retorno. El científico asturiano cree que, en cualquier caso, todos deberíamos asumir parte de esa responsabilidad y luchar por conservar la biodiversidad que aún tenemos.